这里有最新的公司动态,这里有最新的网站设计、移动端设计、网页相关内容与你分享!

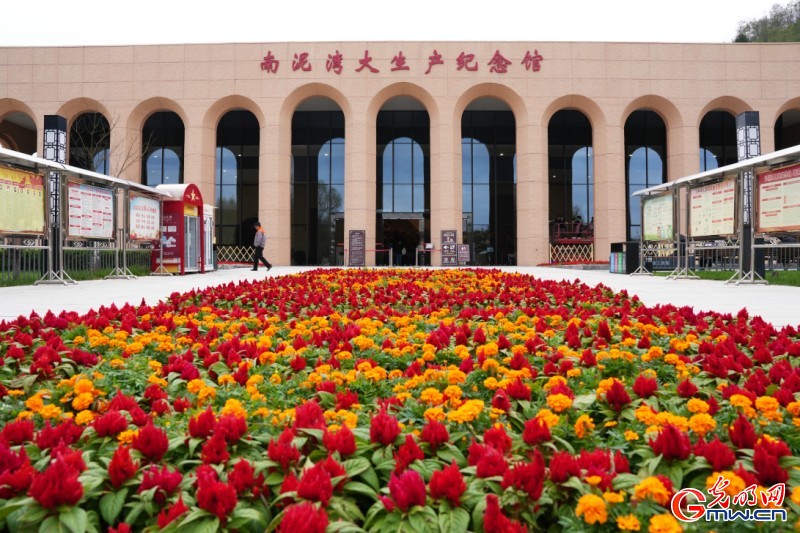

【火花不断,新征程的开始】 延安市东南几十公里处,群山之间的汾川河。汾河受山峦阻挡,自北向南变宽,形成弓形,冲积物厚实。这片土地被命名为南泥湾。南泥湾曾经人口稠密,杂草丛生。当时的南泥湾是这样描述的:“野生动物统治了这里一百多年,荒无人烟。”南泥湾量产纪念馆位于陕西省延安市南泥湾镇。系统地呈现了陕甘宁边境地区的军事运动和民间群众运动的场景。 1941年,八路军第359旅奉命进驻南泥湾,夺取荒地和农田,开展了轰轰烈烈的群众生产运动。短短三年时间,这个曾经的“泥湾”已经面目全非。潺潺的流水和香喷喷的米饭,让人心旷神怡。“陕北江南”场景。 359旅指战员不仅彻底改造了南泥湾,还用自己的双手灌输了“自力更生、奋发有为”的延安精神。刘丽是镇上第一家“红色”餐厅“青春教育”的老板,同时担任南泥湾镇南泥湾村委会副书记。刘丽的祖父刘宝斋是河南人。现任八路军第359旅第719团第3营第9连副连长。 1941年,他随军来到南泥湾,亲眼目睹了当年的群众性工人运动。《南泥湾》由何敬之作词,马可作曲。创作灵感来自于1941年八路军359旅在南泥湾开展的大生产运动。刘力从小就听爷爷等长辈讲述大生产运动的故事。孩子。当年的南泥湾,“上上下下,团结一心”,就是这支英雄部队最好的注脚。令刘丽印象深刻的是,当时的战士们干劲十足,经常天不亮就爬山开始干活。为了保证战士们的休息和健康,该旅不得不专门下达“禁令”,要求全体战士不得提前到达。在这样的拼搏精神下,南泥湾迅速发展。短短三年时间,359旅就实现了“一树多耕”。每年的收成除了满足当年的粮食消费外,还可以留下足够一年的粮食上交给中央。 1944年,美国记者哈里森·福尔曼来到南泥湾采访。当他看到战士们挥汗如雨的劳作和战士们亲手制作的“满汉全席”,并得知359旅不仅不需要粮食补给,还能把粮食送给党委时,他明白了。不禁感叹世界上没有一个国家拥有这样的力量,也没有任何力量能够击败这样的联合军。这是一个奇迹。南泥湾大生产纪念馆陈列着大生产运动中的农具。抗战胜利后,刘宝斋等许多战士没有回到家乡。他们反而留在南泥湾,扎根南泥湾,为建设南泥湾奉献一生。如今,刘莉已经成为了土生土长的南泥湾人。在祖父和父亲的影响下,刘力也选择留在南泥湾为群众办好事、办实事。每当说起自己是南泥湾人,刘璃就很自豪。南泥湾量产纪念馆内的南泥湾“艰苦奋斗、自力更生”精神浮雕。现在的南泥湾,绿水青山取代了荒山野岭。以千亩黄金地为背景稻田,又增添了几分“江南要塞”的内涵。士兵们不再需要在农场从早干到晚。高新技术的应用极大地解放了人力,提高了效率。刘莉介绍,无人机和插秧机已经取代了人工进行水稻播种和插秧作业。在卫星技术的帮助下,土地平整过程也完全自动化。在现代农业旅游的支撑下,南泥湾正走上发展的快车道。十月的南泥湾稻田,犹如一片金色的海洋。 “解放区在战斗,群众劳动在呐喊,军民在呐喊,呐喊,呐喊,呐喊,共同前进……”深爱着的刘丽,在这些紧张的日子里,情不自禁地战斗。 “南泥湾的精神其实就是一个‘干’字,他们这一代人辛苦了。”刘力对下一代最大的希望,就是不忘初心、过关斩将关于这些故事和伟大的传统。出品人:张宁 策划:李正伟 作者:张晨浩 摄影:赵鹏超 包装:赵鹏超

【火花不断,新征程的开始】 延安市东南几十公里处,群山之间的汾川河。汾河受山峦阻挡,自北向南变宽,形成弓形,冲积物厚实。这片土地被命名为南泥湾。南泥湾曾经人口稠密,杂草丛生。当时的南泥湾是这样描述的:“野生动物统治了这里一百多年,荒无人烟。”南泥湾量产纪念馆位于陕西省延安市南泥湾镇。系统地呈现了陕甘宁边境地区的军事运动和民间群众运动的场景。 1941年,八路军第359旅奉命进驻南泥湾,夺取荒地和农田,开展了轰轰烈烈的群众生产运动。短短三年时间,这个曾经的“泥湾”已经面目全非。潺潺的流水和香喷喷的米饭,让人心旷神怡。“陕北江南”场景。 359旅指战员不仅彻底改造了南泥湾,还用自己的双手灌输了“自力更生、奋发有为”的延安精神。刘丽是镇上第一家“红色”餐厅“青春教育”的老板,同时担任南泥湾镇南泥湾村委会副书记。刘丽的祖父刘宝斋是河南人。现任八路军第359旅第719团第3营第9连副连长。 1941年,他随军来到南泥湾,亲眼目睹了当年的群众性工人运动。《南泥湾》由何敬之作词,马可作曲。创作灵感来自于1941年八路军359旅在南泥湾开展的大生产运动。刘力从小就听爷爷等长辈讲述大生产运动的故事。孩子。当年的南泥湾,“上上下下,团结一心”,就是这支英雄部队最好的注脚。令刘丽印象深刻的是,当时的战士们干劲十足,经常天不亮就爬山开始干活。为了保证战士们的休息和健康,该旅不得不专门下达“禁令”,要求全体战士不得提前到达。在这样的拼搏精神下,南泥湾迅速发展。短短三年时间,359旅就实现了“一树多耕”。每年的收成除了满足当年的粮食消费外,还可以留下足够一年的粮食上交给中央。 1944年,美国记者哈里森·福尔曼来到南泥湾采访。当他看到战士们挥汗如雨的劳作和战士们亲手制作的“满汉全席”,并得知359旅不仅不需要粮食补给,还能把粮食送给党委时,他明白了。不禁感叹世界上没有一个国家拥有这样的力量,也没有任何力量能够击败这样的联合军。这是一个奇迹。南泥湾大生产纪念馆陈列着大生产运动中的农具。抗战胜利后,刘宝斋等许多战士没有回到家乡。他们反而留在南泥湾,扎根南泥湾,为建设南泥湾奉献一生。如今,刘莉已经成为了土生土长的南泥湾人。在祖父和父亲的影响下,刘力也选择留在南泥湾为群众办好事、办实事。每当说起自己是南泥湾人,刘璃就很自豪。南泥湾量产纪念馆内的南泥湾“艰苦奋斗、自力更生”精神浮雕。现在的南泥湾,绿水青山取代了荒山野岭。以千亩黄金地为背景稻田,又增添了几分“江南要塞”的内涵。士兵们不再需要在农场从早干到晚。高新技术的应用极大地解放了人力,提高了效率。刘莉介绍,无人机和插秧机已经取代了人工进行水稻播种和插秧作业。在卫星技术的帮助下,土地平整过程也完全自动化。在现代农业旅游的支撑下,南泥湾正走上发展的快车道。十月的南泥湾稻田,犹如一片金色的海洋。 “解放区在战斗,群众劳动在呐喊,军民在呐喊,呐喊,呐喊,呐喊,共同前进……”深爱着的刘丽,在这些紧张的日子里,情不自禁地战斗。 “南泥湾的精神其实就是一个‘干’字,他们这一代人辛苦了。”刘力对下一代最大的希望,就是不忘初心、过关斩将关于这些故事和伟大的传统。出品人:张宁 策划:李正伟 作者:张晨浩 摄影:赵鹏超 包装:赵鹏超 Copyright © 2024-2026 985猎奇研究所最新版-黑瓜网每日大赛-黑暗传送门永不迷路入口 版权所有

沪ICP备32623652号-1